Sicherheit auf Sportbooten – zwischen Gefühl, Erfahrung und Verantwortung

Woran denkst du als erstes, wenn du das Wort „Sicherheit“ bei dir an Bord hörst?

Feuerlöscher, Rettungsweste oder Mann über Bord Manöver?

Bevor wir uns den einzelnen Szenarien und Ausrüstungsgegenständen widmen, möchte ich dir in diesem Beitrag ein Gefühl dafür vermitteln, was eigentlich alles zu dem Thema Sicherheit auf See gehört. Im Nautikstudium fällt das in den Bereich Notfallmanagement. In der Berufsschifffahrt muss jede Rederei eigene Abläufe und Strukturen nach internationalen Regeln etablieren, um ein Schiff überhaupt betreiben zu dürfen – wie ist das bei uns im Wassersportbereich? Als Sportbootfahrer gibt es so einiges, was wir von dem so genannten Safety Management System (SMS) lernen und anwenden können.

Das erwartet dich in diesem Beitrag

Sicherheitsbewusstsein an Bord stärken ohne Angst zu machen

Risikomanagement auf Sportbooten – der erste Schritt zu mehr Sicherheit an Bord

1. Risiko identifizieren – welche Gefahren gibt es an Bord?

2. Risiko analysieren – wie groß ist die Gefahr wirklich?

3. Sicherheitsmaßnahmen an Bord – so setzt du dein Risikomanagement in die Praxis um

4. Sicherheitsmaßnahmen an Bord regelmäßig prüfen und verbessern

5. Risiko im Blick behalten – Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess

Sicherheitsbewusstsein an Bord stärken ohne Angst zu machen

Sicherheit ist auch ein Gefühl – daher hat jeder ein anderes Verständnis von diesem Thema. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit auf dem Wasser und was für einige übertrieben erscheint, fühlt sich für andere genau richtig an.

Für Yachten und Sportboote wird oftmals viel Geld ausgegeben, aber an der richtigen Sicherheitsausrüstung an Bord wird doch eher gesparrt. Neben der Sicherheitsausrüstung spielt natürlich auch zweifelsfrei Erfahrung eine große Rolle an Bord. Doch einige Unfalluntersuchungen haben gezeigt, das diese auch schnell als vermeintliche Sicherheit interpretiert werden kann und damit zu Nachlässigkeit führt.

Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, das Thema möglichst praxisnah und verständlich zu vermitteln. Dabei orientieren wir uns an international geltenden Sicherheitsstandards, an den Erkenntnissen aus Unfallanalysen und an etablierten Abläufen für Notfälle auf See.

Es ist ganz klar, dass man sich in seinem Hobby nicht zuerst mit dem „Worst-Case-Szenario“ beschäftigen will, sondern lieber an schöne Törns, traumhafte Ankerbuchten und entspannte Stunden auf dem Wasser denkt. Wir möchten hiermit ausdrücklich keine „Angstmacherei“ betreiben – wir haben das schönste Hobby der Welt! Vielmehr wollen wir versuchen, das Thema Sicherheit bei dir an Bord etwas mehr in den Vordergrund zu rücken und dir ein gutes Sicherheitsbewusstsein mit auf den Weg zu geben. Unsere individuellen Sicherheitstrainings für Skipper und Crew haben uns gezeigt, dass gerade die „vorsichtigeren“ Crewmitglieder danach deutlich entspannter und ruhiger wurden, weil sie wissen, wie man in Notfällen an Bord richtig reagiert.

Risikomanagement auf Sportbooten – der erste Schritt zu mehr Sicherheit an Bord

Am Anfang steht eine etwas theoretische Betrachtung des Ganzen – keine Sorge, es wird nicht trocken, bleib einfach bei mir. Ganz ohne Theorie geht’s nämlich nicht.

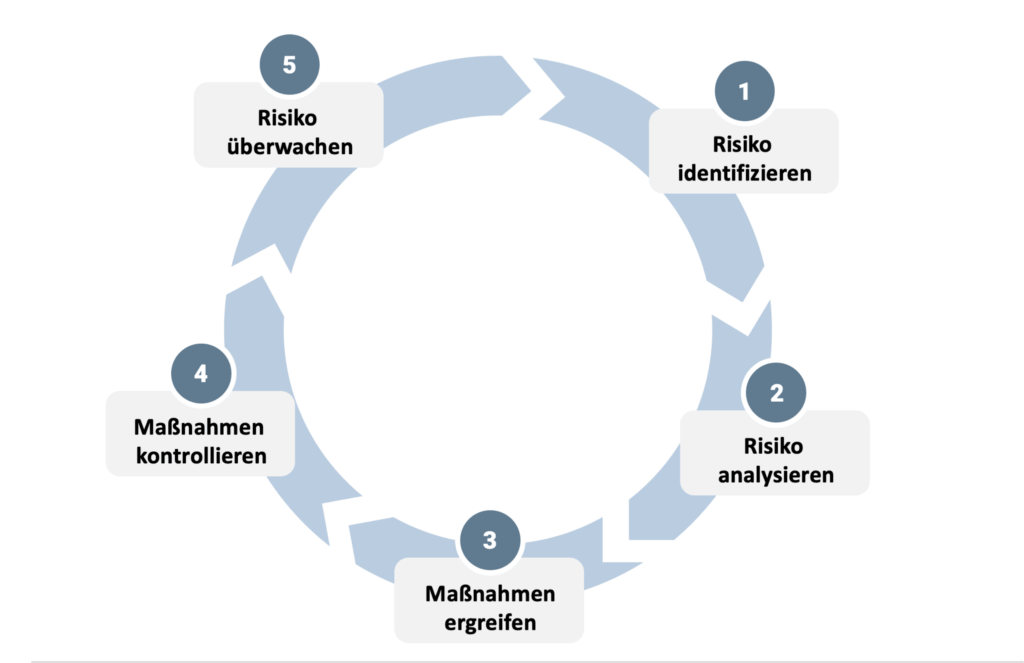

Sicherheitsmanagement ist streng genommen nur ein Teil eines größeren Prozesses: dem Risikomanagement.

Egal, wie wir es nennen, unser Ziel bleibt dasselbe:

Wir wollen einen strukturierten Prozess, dem wir zielgerichtet folgen können. Warum? Ganz einfach, ohne das Erkennen und Bewerten von Risiken an Bord können wir keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu erhöhen. Klingt logisch, oder?

Aber Hand aufs Herz:

Wann hast du dich das letzte Mal, wenn überhaupt, mit deiner Crew zusammengesetzt und offen über mögliche Risiken des nächsten Törns gesprochen?

1. Risiko identifizieren – welche Gefahren gibt es an Bord?

Damit du überhaupt gezielte Maßnahmen ergreifen kannst, musst du zunächst die möglichen Risiken und Gefahren an Bord erkennen. Am besten setzt du dich dafür mit deiner gesamten Crew zusammen und startest ein gemeinsames Brainstorming.

Fragen zur Anregung:

- Was ist deine größte Sorge an Bord?

- Wo ist mal beinahe etwas schiefgelaufen?

- Wovor hast du am meisten Angst?

- Hast du von einem Vorfall gehört, aus dem wir etwas lernen könnten?

Jeder an Bord nimmt Situationen anders wahr, schätzt Gefahren unterschiedlich ein und bringt einen eigenen Erfahrungsschatz mit. Betone deshalb im Vorfeld, dass es bei dieser Runde nicht um Angstmacherei geht, sondern darum, ein gemeinsames Verständnis für Sicherheit zu schaffen. Schaffe eine offene Atmosphäre, in der sich jeder traut, ehrlich zu sprechen. Je besser dir das als Skipper gelingt, desto größer wird das Vertrauen – weit über das Thema Sicherheit hinaus.

Gerade hier zeigt sich gute Crewführung: Hör deiner Crew aufmerksam zu, nimm Sorgen und Ängste ernst und bleib wertschätzend.

Wichtiger Hinweis:

Beginne das Gespräch immer mit der unerfahrensten Person an Bord. Der Skipper spricht zuletzt – so stellst du sicher, dass jeder offen seine Sicht teilen kann, ohne sich von Anfang an beeinflussen zu lassen.

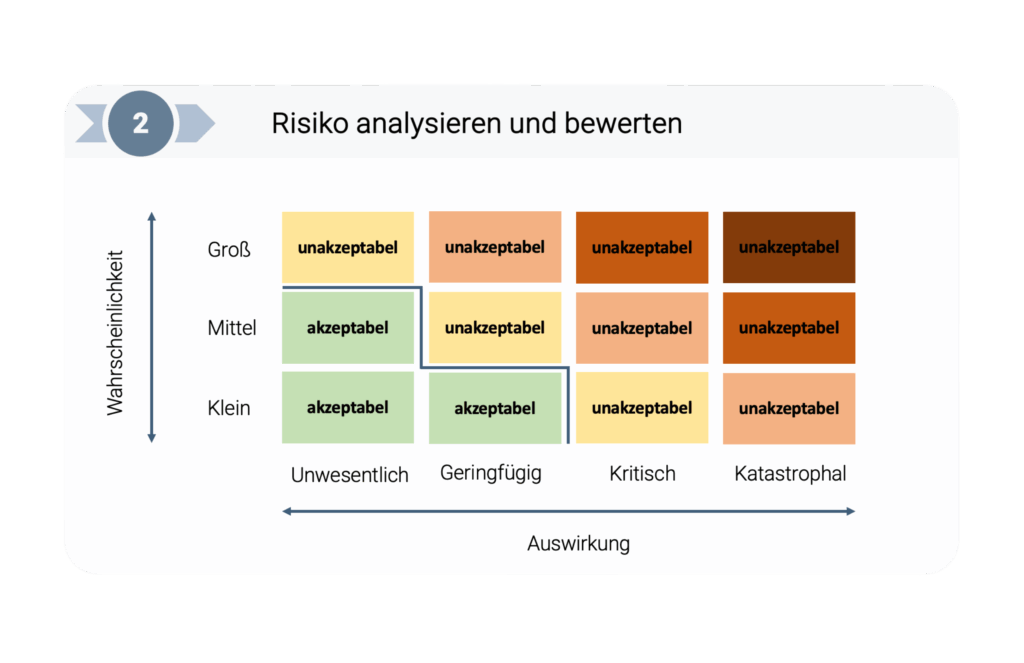

2. Risiko analysieren – wie groß ist die Gefahr wirklich?

Jetzt bewertet ihr gemeinsam das Risiko. Dafür hilft die vereinfachte Definition von Risiko:

RISIKO = EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT × AUSWIRKUNGSSCHWERE

Tragt die beiden Faktoren in ein Diagramm ein (siehe Abbildung oben) und definiert einen Bereich, der für euch akzeptabel ist durch eine blaue Linie.

Liegt ein Risiko über dieser Linie, muss gehandelt werden. Liegt es darunter, ist es erstmal akzeptabel. Wie fein ihr die Einteilung von Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit vornehmt ist euch überlassen.

Natürlich hat das Ganze eine Schwäche: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist oft schwer einzuschätzen und damit manchmal eher sehr subjektiv.

Trotzdem, ein vorschnelles „Das habe ich noch nie gehört“, ist keine hilfreiche Beurteilung. Gehe in dich und denke an Situationen, wo es knapp war und hätte anders ausgehen können. Mir fallen da einige ein, und dir?

Zu abstrakt? Hier ein Beispiel: Ein Feuer an Bord z.B. im Maschinenraum ist aus meiner Sicht in jedem Fall kritisch, wenn nicht sogar katastrophal. Es ist nach meiner Grafik also relativ egal, wie wahrscheinlich es ist, ich muss etwas tun, um die Auswirkung zu reduzieren.

Nicht ganz so dramatisch: Ich stoße mir meinen kleinen Zeh so doll, das er bricht, weil ich barfuß laufe. Ich würde sagen, im Vergleich zu einem Feuer ist es zumindest mal relativ wahrscheinlich, die Auswirkung auf das große Ganze doch eher geringfügig. Trotzdem wäre es in meinem Beispiel über der Linie, also unakzeptabel. Das kann man sicher auch anders bewerten. Behalte dabei immer den aktuellen Kontext im Hinterkopf: Wie sieht das ganze zum Beispiel auf einer Atlantiküberquerung aus? Ist ein gebrochener Zeh immer noch geringfügig?

Wichtig: Ziel ist nicht, jedes Risiko auf null zu reduzieren, das wäre illusorisch. Es geht darum, Risiken an Bord in einen für euch akzeptablen Bereich zu bringen. (Die Mehrzahl ist hier bewusst gewählt – Sicherheit ist eine Teamleistung.)

3. Sicherheitsmaßnahmen an Bord – so setzt du dein Risikomanagement in die Praxis um

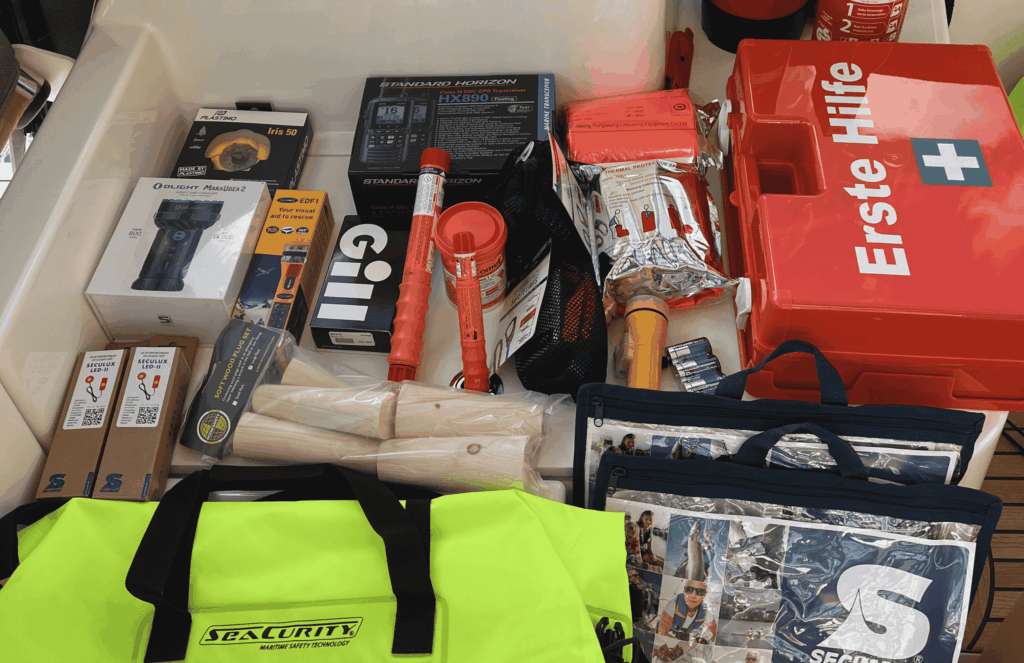

Typischerweise ist dieser Schritt der Punkt, an dem viele beginnen, wenn es um Sicherheit an Bord geht. Die Frage: „Mo, welche Ausrüstung brauche ich denn?“ ist also bereits ein Teil von Punkt 3. Was kann nun aber neben der Ausrüstung noch eine Maßnahme sein?

Aus der Definition von Risiko ergeben sich hier zwei Stellschrauben, an denen wir ansetzten können:

- Eintrittswahrscheinlichkeit verringern

- Auswirkungen minimieren

Suchen wir also erstmal nach Maßnahmen, die eine Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren. Bleiben wir bei unserem Beispiel Feuer im Maschinenraum. Hier ein paar Ideen:

- Sauberer Motor → schnelles Erkennen von Leckagen

- Sauber isolierte und verlegte Kabel → Reduzierung von Zündquellen

- Kein Treibstofftank im Motorraum → Reduzierung der Brandlast

All das hat erstmal nichts mit der Ausrüstung zu tun, sondern fällt unter den Abschnitt Wartung und Pflege. Hier kommen auch Maßnahmen zum tragen, die wir gar nicht beeinflussen können: z.B. Bauvorschriften.

Und wenn es trotz aller Vorsicht doch brennt? Jetzt zählen die Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen:

- Rauch-/Feuermelder → Frühzeitige Erkennung

- Automatische Feuerlöscheinrichtung → sofortige Bekämpfung des Feuers

- Sicherheitsrolle → jeder kann sofort eingreifen und mithelfen (Dieselabsperrhahn schließen, Hauptschalter, …)

Erst danach beginnt die Diskussion über die richtige Ausrüstung – welches Löschmittel, welche Systeme sinnvoll sind und ob z. B. ein automatisches Feuerlöschsystem im Maschinenraum notwendig ist. Bei Motorbooten gehört das mittlerweile zum Standard, bei Segelbooten doch eher seltener zu finden – warum? Leistungsstärkere Maschinen, mehr Hitze, mehr Kraftstoff also ein höheres Risiko. Damit die Auswirkung geringer wird, wird eine Automatiklöschanlage eingebaut.

Es gibt also eine Vielzahl an Maßnahmen, die an unterschiedlichen Punkten angreifen. Nehmt nun eure Szenarien aus Punkt zwei und versucht das Risiko in den akzeptablen Bereich zu bekommen.

4. Sicherheitsmaßnahmen an Bord regelmäßig prüfen und verbessern

Du hast jetzt eine solide Ausrüstung und dir dazu ein durchdachtes Konzept überlegt, aber funktioniert das alles auch wirklich? Im vierten Schritt geht es darum, deine Maßnahmen zu kontrollieren und Abläufe praktisch auszuprobieren. Genau hier kommt unteranderem das Training ins Spiel.

Übe so realitätsnah wie möglich, aber immer unter sicheren Bedingungen.

Achtung: Eine Übung kann auch schnell zu einem Ernstfall werden, wenn man sie nicht richtig vorbereitet.

Du sollst jetzt natürlich kein Feuer entzünden und löschen, aber kommst du mit deinem Feuerlöscher überhaupt an die Punkte, wo du z.B. Löschmittel in den Maschinenraum einbringen kannst? Wie sind Aufgaben innerhalb der Crew verteilt (Sicherheitsrolle) und funktionieren die Handgriffe in der Notfallsimulation? Sind die Abläufe schlüssig oder kann man noch etwas verbessern?

In unseren Trainings üben wir so praxisnah wie möglich, direkt auf der Eigneryachten mit unserem Demo-Equipment. So weiß jeder, wie die Ausrüstung aussieht und kann sie zielgerichtet einsetzen. Wir sind dabei immer in einem Trainer Team unterwegs und haben bei der MOB-Übung ein Begleitboot dabei. Das ist privat natürlich nur schwer realisierbar.

Die Maßnahmen, die du vorgenommen hast sind übrigens nicht in Stein gemeißelt.

Bei dir an Bord passiert etwas Unvorhergesehenes oder du hörst von einem Unfall auf See?

Dann fragst du dich ab jetzt:

- Was bedeutet das für meine Abläufe an Bord?

- Kann ich daraus etwas lernen?

Kontinuierliche Verbesserung ist eine der wichtigsten Säulen deines Sicherheitssystems an Bord.

Und nicht vergessen: Zur Kontrolle gehört auch die regelmäßige Wartung deiner Ausrüstung.

Falls du dich fragst, ob du das wirklich machen lassen solltest – JA!

5. Risiko im Blick behalten – Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess

Mit diesem Schritt schließt sich der Kreis: Behalte das Risiko an Bord immer im Blick. Ändert sich etwas, beginnt der Prozess von vorn. Neue Ausrüstung, etwa eine große Batteriebank mit leistungsstarkem Inverter? Kinder oder unerfahrene Gäste an Bord? Oder ein neues Fahrtgebiet mit anderen Bedingungen? All das verändert dein Risikoprofil und kann andere Maßnahmen erfordern.

Fazit: Sicherheit auf See – mehr als nur Ausrüstung

Sicherheitsmanagement klingt auf den ersten Blick groß und theoretisch, ist am Ende aber nichts anderes als gute Seemannschaft. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Artikel ein Gefühl dafür geben, was Sicherheit an Bord wirklich bedeutet und vielleicht auch ein Thema für deinen nächsten Abend an Bord setzen.

Es gibt nicht die eine perfekte Lösung oder den einen idealen Ausrüstungsgegenstand. Echte Sicherheit beginnt damit, dass du dir Gedanken machst, dich mit deiner Crew zusammensetzt und offen austauschst. Jeder Ausrüstungsgegenstand ist nur so gut wie die Crew, die weiß, wo er liegt und wie er funktioniert.

Du möchtest deine Sicherheit an Bord weiterentwickeln oder suchst eine individuelle Ausrüstungsberatung? Dann melde dich gern bei uns – wir unterstützen dich dabei, dein Sicherheitskonzept praxisnah und effizient aufzubauen und zu trainieren → mehr Infos zu unseren Individuellen Trainings.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Antwort ist auch hier: Risikomanagement. Überlege dir vorher, was schief gehen könnte und überlege dir entsprechende Maßnahmen. Du musst vorab mit deiner Crew klar das Ziel der Übung besprechen und auf mögliche Gefahren hin weisen. Es muss für alle klar sein, wann die Übung abgebrochen wird, wie das kommuniziert wird und wer dann welche Aufgabe übernimmt.

Das hängt natürlich vom Umfang deiner geplanten Reise ab. Für eine Atlantiküberquerung kann das auch schon mal 2 Tage mit praktischen Übungen auf See bedeuten. Mindestens solltest du aber deine Crew in Position und Bedienung der Sicherheitsausrüstung einweisen. Wie kann Hilfe geholt werden? Stell dir dabei die Frage, was müssen Gäste können, wenn du als Skipper selber nicht mehr handlungsfähig oder über Bord gegangen bist. Weiß jeder, wie das MOB-Manöver abläuft und wie der Motor gestartet? Benenne vor allem für diesen Fall klare Positionen.

Über den Autor

MOANA SCHULZE

MOIN, ICH BIN MO UND ALS GRÜNDER VON MARCOM EUER ANSPRECHPARTNER FÜR DEN TRAININGS- UND AUSBILDUNGSBEREICH SOWIE FÜR DEN PERSONAL- UND TRAINEREINSATZ ZUSTÄNDIG. AUF DEM

Top Beiträge

Newsletter

Werde Teil der MARCOM CREW und bleibe auf dem Laufenden!